007 资源环境学院专业解读

一、院长寄语

院长简介:贾汉忠,教授、博士生导师,资源环境学院院长兼党委副书记。入选国家重大人才计划特聘教授,荣获第十八届中国青年科技奖,兼任中国土壤学会理事、Environmental Chemistry Letter等4个国际期刊副主编或编委。以第一/通讯作者在Environmental Science & Technology、Global Change Biology、Soil Biology & Biochemistry等国内外期刊发表SCI索引论文120余篇(其中高被引论文14篇)。长期从事水土中微塑料等典型新型污染物的环境行为与去除技术、土壤外源碳(生物炭、生物质)生物地球化学过程与效应、土壤污染(退化)修复技术与应用等。

寄 语:资源环境学院是我校办学历史最悠久且具有特色优势学科的学院之一,现有农业资源与环境、环境科学与工程2个一级学科和博士后流动站,土壤学(国家重点学科)、植物营养学(陕西省重点学科)、土地资源与空间信息技术、资源环境生物学、环境科学、环境工程6个博硕士学位授权点;农业类别资源利用领域、资源与环境类别环境工程领域2个专业学位博、硕士授权点。我院还拥有农业农村部西北植物营养与农业环境重点实验室、农业农村部西北旱地农业绿色低碳重点实验室、西北农林科技大学富平现代农业综合试验示范站等科研及科技推广平台。

多年来,我院师生聚焦旱区粮食安全、耕地利用及环境保护领域的国家及区域发展战略,在土壤水分养分过程与退化土壤修复、地力提升与水肥高效利用、土壤污染过程及防控、废弃物资源化利用、微生物生态及应用、土地资源与信息技术等方面取得显著研究成绩。近5年主持各类项目1207余项,获省部级以上科研成果奖8项,发表SCI论文1673余篇。学院始终坚持“立德树人、为国育才”的办学理念,着力加强重大基础理论研究、关键核心技术研发和应用推广,不断加强导师队伍建设,提升国际化水平,打造“中国特色、世界一流”的高质量研究生教育。

我们热忱欢迎来自祖国四面八方的优秀学子报考西北农林科技大学资源环境学院,加入资环学院大家庭!期待同学们在这里以“奉献国家和社会”为己任,成长成才,实现自己的人生理想。

二、专业解读

(一)土壤学

1.专业基本情况

土壤支撑着地球主要生命过程,保持着生态系统的平衡,是人类赖以生存和发展的物质基础。它在当今粮食安全保障和生态环境建设等诸方面发挥着不可替代的作用。农业高质量发展,离不开土壤健康管护。正确认识和定位土壤健康及功能,对土壤科学使命的长远谋划与深度拓展,意义十分重大。

西北农林科技大学资源环境学院土壤学科具有悠久的发展历史和丰厚的学科传承。自1936年开始招收本科生,1959年及1986年分别开始招收硕、博士研究生(及博士后),1999年被评为陕西省重点学科,2002年成为国家重点学科。作为西北农林科技大学7个国家重点学科之一,土壤学以我国旱区土壤资源高效利用与生态环境质量提升为特色,以国家战略和区域发展需求为导向,以旱区水土过程与生态修复、土壤退化与质量提升和土壤污染过程与控制为研究主线,重点研究旱区土壤水热过程及溶质运移、退化与污染土壤修复、农产品产地环境土壤质量提升、旱区土壤碳氮循环等作用机制,建立了土壤水运动广义相似理论和溶质迁移边界层理论,推动地球关键带多学科的融合、交叉与发展;在土壤水热特性定量表征方法创新、水热耦合传输机理解析、水热特性预测模型评估与构建等方面提供了新方法、新理论和新模型。在旱区耕地利用保护与质量提升、退化土壤修复、土壤养分转化机制和调控原理、土壤碳氮固持及质量提升等阐明旱区自然生态系统和农业经济系统中土壤、水资源、养分肥料、土壤退化、污染物质等自然要素和生产力决定的资源和环境属性对农业生产和管理活动影响的理论与技术方面具有明显的特色和优势。本专业围绕西部旱区,特别是黄土高原干旱缺水、水土流失严重、土壤瘠薄、沙化及盐渍化等因素引起的土壤退化、土肥资源利用效率偏低,以及相关的农业生态环境问题,瞄准国家和区域农业持续发展及生态环境保护重大需求,以及国际学科发展前沿,在旱区土壤水分利用、土壤肥力演变、土壤及生物热力学、旱区土壤土地资源开发利用、土壤退化及污染修复改良、旱地作物营养、养分资源利用与管理、旱地水肥调控等领域形成了具有明显特色及一定优势的研究方向和领域。

2020-2024年,土壤学专业获优秀毕业论文数量20篇,名列前茅。其中,省级优秀博士学位论文1篇,校级优秀博士学位论文8篇,校级优秀硕士学位论文11篇。

2.专业核心课程

土壤物理、土壤化学、土壤生物化学、土壤微生物分子生态学、土壤发生与分类、土壤退化修复与重建、土壤肥力与耕地质量、土壤生态学、计量土壤学、试验设计及统计分析。

3.学习本专业的考生应具备的基本素养

学习土壤学专业的考生应具备扎实的自然科学基础,特别是化学、生物学和地理学知识,掌握土壤物理、土壤化学、土壤生物学等核心理论。同时,应具备较强的实验操作能力和数据分析能力,能够熟练使用各类实验仪器和分析软件。考生应具有良好的环境保护意识和可持续发展理念,深刻理解土壤生态系统在农业生产和环境保护中的重要作用。具备创新思维和解决实际问题的能力,能够将理论知识应用于实践,解决土壤退化、污染防治、土壤改良等具体问题。此外,良好的沟通能力和团队协作精神也是必不可少的素养,能够与跨学科团队合作,共同推进科研项目和实际应用。考生还应具备一定的国际视野和学术交流能力,了解国内外土壤学研究的前沿动态和发展趋势。

4.专业研究对象

西北农林科技大学土壤学专业研究对象瞄准西北地区的地理和气候特色,以国家战略和区域发展需求为导向,涵盖了旱区土壤水分管理、黄土高原土壤侵蚀防治、沙漠化防治与土壤改良、土壤盐渍化改良、草原土壤与草地生态系统、土壤碳氮循环与气候变化、土壤污染及修复技术、土壤-植物互作与养分管理以及土壤信息与数字土壤应用。研究重点围绕旱区水土过程与生态修复、土壤退化与质量提升及污染控制,旨在推动土壤物理学、土壤化学、土壤生物学与生物化学、土壤肥力与养分管理、土壤环境与污染修复、土壤与生态系统功能及土壤信息与数字土壤学等多学科方向融合发展。研究旨在解决西北地区的土壤和农业生产问题,推动区域农业绿色低碳可持续发展和生态环境保护。

5.科研实验(实践)条件

本专业拥有农业农村部西北旱地农业绿色低碳重点实验室、农业农村部西北植物营养与农业环境重点实验室、农业农村部合阳农业环境与耕地保育科学观测实验站、国家农业科学土壤质量杨凌观测实验站(国家黄土肥力与肥料效益定位监测基地)、富平现代农业综合试验示范站,设有农业资源与环境科学实验教学中心、资源与环境科学研究实验中心,以及数量众多的校内外教学实习基地,如西北农林科技大学博览园-土壤博物馆,可为研究生提供良好的科研实验条件和实践基地。

农业农村部西北旱地农业绿色低碳重点实验室

富平现代农业综合试验示范站

国家黄土肥力与肥料效益定位监测基地

西北农林科技大学博览园-土壤博物馆

6.科研成果

本专业在土壤水热过程与全球变化、土壤碳氮过程与养分管理、土壤水分过程、土壤污染与退化土壤修复、土壤过程与退化阻控、土壤质量与食物安全、土地资源评价与信息技术等研究领域形成了鲜明的特色与优势。

近年来,本学科承担的国家和省部级科研项目、各类科研项目累计到位经费、获省部级科技成果奖、发明专利、发表SCI收录论文、出版学术专著等数量均居前列。2020-2024年,土壤学所在一级学科农业资源与环境学位点先后承担国家重点研发计划(课题)、国家自然科学基金和现代农业产业技术体系等国家和省部级科研项目346项(其中国家自然科学基金项目91项),横向项目408项,各类科研项目累计到位经费20549余万元,师均230.87万元;发表高水平学术论文689篇(其中SCI收录540篇,EI及中文核心收录149篇),师均7.7篇(其中SCI收录6.1篇,EI及中文核心收录1.7篇);出版学术专著及教材13部;授权专利66项、计算机软件著作权15项;获省部级科技成果奖22项。

7.就业方向及就业前景

土壤学专业的就业方向多元且前景广阔,尤其在环保政策与农业升级的推动下,需求持续增长。就业方向的核心领域包括科研教育、政府部门、企业和国际组织等,如进入高校及研究所从事土壤改良、污染修复等教学和研究。进入环保局和农业局负责土壤监测、土地规划及政策制定。进入环保企业、农业公司和工程领域,从事土壤修复技术研发(矿区/工业遗址治理),土壤检测、肥料研发、精准农业支持,参与地基评估、隧道建设等岩土工程。进入国际组织参与全球荒漠化防治、碳汇合作等环境治理项目。

在政策与需求双驱动下,就业前景广阔。行业扩张,土壤修复岗位年增长率超15%,碳中和战略催生碳汇评估等新兴岗位。政策支持,中国《土壤污染防治法》及耕地保护政策推动政府和企业投入增加。国际化机遇,全球气候变化协议(如《巴黎协定》)带动跨境土壤治理合作需求。

土壤学专业已从传统农业领域拓展至环境治理、碳中和、智慧农业等战略新兴领域。短期看,政策驱动下修复工程类岗位需求迫切;长期看,跨学科人才在全球环境治理中潜力巨大。建议学生深耕核心技术的同时,主动拥抱政策与科技变革,把握“绿色经济”中的核心赛道。

(二)植物营养学

1. 专业基本情况

植物营养学是研究植物对营养物质吸收、运输、转化和利用规律及植物与环境之间营养物质和能量交换的学科,属农业资源与环境一级学科下设的二级学科之一。学位点于1984年和1994年分别开始招收硕、博士研究生,形成了旱地土壤培肥与高效施肥、植物营养生物学与分子机理、养分资源利用及综合管理、施肥与环境等特色鲜明的研究方向。近年来学科在传统的植物养分吸收、运输及利用机理研究基础上,已从施用肥料提高作物产量和品质,向协调作物生产与环境保护关系的综合养分管理技术发展;研究范围也从养分在土壤-植物体系中迁移转化,向养分在土壤-植物-水体-大气系统迁移转化拓展;也十分重视利用分子生物学方法揭示植物营养的生理及分子机理,以通过遗传改良或分子调控提高养分利用效率,阻控有害元素的吸收、转运及累积。与其他学科的结合越来越紧密,形成了植物营养分子生物学、养分综合管理技术、新型肥料研发、农业面源污染防控等学科生长点。

2. 专业核心课程

农业资源与环境技术概论、高级植物营养学、养分资源综合管理、植物营养的分子遗传学、生物地球化学、高级试验设计等。

3. 学习本专业的考生应具备的基本素养

考生应崇尚科学精神,对学术研究具有浓厚兴趣,以及严谨的科学作风,同时恪守学术道德规范;具备强烈求知欲及创新意识,具备发现问题、分析问题、解决问题的能力。

4. 专业研究的对象

专业主要研究对象为植物、土壤及肥料及其与环境间关系,重点研究植物营养物质在土壤中的形态、转化与生物有效性,植物养分吸收、转运和再利用特性,逆境胁迫下植物养分适应机制与途径,根际营养与微生物互作机制,作物施肥原理与技术,肥料养分进入土壤后去向及损失阻控方法与技术等。

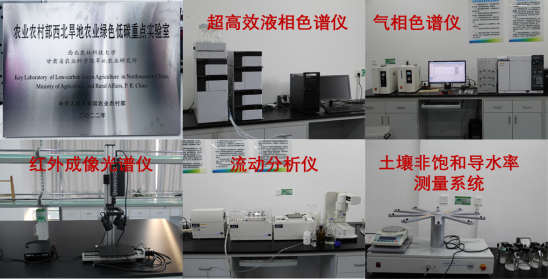

5. 科研实验(实践)条件

学科依托平台包括农业农村部西北植物营养与农业环境重点实验室、农业农村部西北旱地农业绿色低碳重点实验室、国家农业科学土壤质量杨凌观测实验站(国家黄土肥力与肥料效益定位监测基地)、农业农村部合阳农业环境与耕地保育科学观测实验站,以及多个校内外实习基地(图1)。拥有连续流动分析仪、元素分析仪、同位素质谱仪、气相色谱仪、全自动定氮仪、原子吸收分光光度计等。

曹新庄试验农场农业资源与环境长期定位试验

6. 目前已有科研成果

主持了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点项目及面上项目等多项国家级科研课题,完成的“黄土高原旱地氮磷养分高效利用理论与实践”项目获国家科技进步二等奖,出版了“中国旱地农业”、“中国旱地土壤植物中的氮素”以及“农田氮素高效利用和损失阻控原理与实践”等专著,在Nature Food、Nature Communication、GCB、EST、SBB以及Advances in Agronomy等学科主流刊物发表了多篇文章。

7. 就业方向及就业前景

专业就业方案包括耕地质量提升、作物营养调控、水肥综合管理、肥料研制、农业面源污染防控等方向的教学科研、行政管理、技术推广等事业单位及企业等。随着国家对农业资源高效利用与环境保护问题的重视,本专业具有广阔的就业前景。毕业生中涌现了一批在全国有影响的专业技术人才,为农业资源与环境学科发展做出了突出贡献。

8. 知名校友

樊小林,华南农业大学,教授

李隆,中国农业大学,教授

冯固,中国农业大学,教授

巨晓棠,海南大学,教授

梁斌,青岛农业大学,教授

(三)土地资源与空间信息技术

1.专业基本情况

本学科专业是农业资源与环境一级学科自主设立的二级学科。

本学位点分别于1999年和2003年获批硕士学和博士学位授权点,旨在培养具有解决农学、资源与环境、植保、林学等领域信息问题和创新能力的空间信息技术人才。

历经近20多年发展,本学科目前主要研究方向包括智慧农业、国土空间治理与规划、土地资源利用与保护、生态环境监测评价、资源可持续利用与管理等,是一个利用现代空间信息技术促进传统领域科学发展的重要交叉学科,发展前景广阔。

2.核心课程

资源环境调查与评价、土地资源利用与评价、遥感图像处理与信息提取、现代地理信息系统技术、空间分析与数字地面模型等。

3.学习本专业的考生应当具备的基本素质

为了更好的学习本专业,考生应当具备扎实的专业基础知识和技能,具体包括:1)地理学知识:了解地球系统的基本原理,包括地形、气候、水文、土壤和生物地理等方面;了解自然地理过程和模式,理解人类活动对地理环境的影响,包括城市化、农业、交通、人口分布和经济发展等;2)地理信息科学基础:了解不同的地图投影方法及其适用范围和特点,掌握地图制图与编制的基本原理和技术;掌握地理空间数据采集、建库、分析、建模的基本原理和方法;熟悉遥感数据处理与建模方法;3)良好的数学与计算机科学能力:了解概率论与数理统计、线性代数及微积分等高等数据知识,熟悉数据处理的基本原理和方法;熟悉至少一门计算机编程语言,了解数据结构与算法基础。

4.专业研究(学习)对象

土地资源与空间信息技术的研究与应用方向涵盖了农学、资源与环境、植保、林学等领域,其研究对象较为宽泛,主要包括植被、土壤、水体、气候与气象等。

5.科研实验(实践)条件

本学科有3个基础实验室,4个专业实验室和众多的野外实习基地。拥有无人机高光谱成像系统 、地面高光谱成像系统、地物光谱辐射仪、三维激光扫描仪、工程扫描仪、冠层分析仪、彩色绘图仪,以及土壤和植物理化性质田间观测仪器;配置有ARCGIS,ENVI,ERDAS等专业软件系统,积累了不同类型、不同区域尺度的大量卫星遥感影像、航空像片和无人机影像,不同比例尺的资源环境空间数据和属性数据。

6.目前已有的科研成果

1)系统开展了黄土高原土地资源的调查、评价与合理利用研究,形成了一整套开展区域土地资源研究的基本理论和方法。

2)土地荒漠化形成与监测:①分析探明了农牧交错带土地荒漠化的本质和过程机制,提出荒漠化形成的4个阶段(风沙侵蚀、蚀积平衡、沙尘堆积和土壤发育)和荒漠化土地的5种类型(肥力衰退粗化型、表层剥蚀型、片沙覆盖型、流动沙丘型和固定沙丘型);②应用“3S”技术,查明了近年来区域土地利用/覆盖与荒漠化动态变化规律,建立了基于遥感和地理信息系统的监测评价技术体系

3)土壤发生与分类:①提出了陕西土壤系统分类体系,确定了主要诊断层、诊断指标与检索命名方法,及其两种分类系统参比;②建立了秦岭山地土壤垂直带谱,探讨了山地土壤的发生特性、成土过程和类型划分方法;③鉴定了黄棕壤、黄褐土在形成环境、发生特性的主要差异,明确了两者的分类归属和空间分布;④确定了人类活动对土壤形成发育的影响与作用,提出土垫旱耕人为土诊断层、诊断指标和分类体系的修正方案。

4)资源环境监测管理技术:应用3S(GIS、RS、GNSS)技术,进行了土壤侵蚀遥感定量分析、监测评价和预警管理,遥感模型识别与自动分类,区域资源与环境地理信息系统研制,从调查方法、数据采集、信息处理、影像解译、模式识别、系统设计和程序编写方面总结出了一套先进、实用的技术与方法。

7.就业方向及就业前景

空间信息技术是信息科学的主要支撑技术和组成部分,在测绘、地质、地理、农林水利、资源开发、区域规划管理、生态环境建设等领域已得到广泛应用,成为地球科学、资源环境和规划管理学科进行研究的主要手段与工具,是从事这些工作的专业人员必须掌握的基本技术;许多学科都将空间信息技术作为本学科的研究手段和创新技术,予以应用和发展。在地域广阔的西部地区进行资源环境调查、评价、动态监测和保护管理,更需要空间信息技术的支持,必须借助遥感和地理信息系统开展工作。因此,该专业就业方向多,就业前景良好。

8.知名校友

王锐,男,1981年10月24日生,2007毕业于西北农林科技大学土地资源与空间信息技术专业,获农学硕士学位。现任宁夏大学农学院副书记兼副院长,硕士生导师,主要从事酿酒葡萄土壤改良、葡萄精准施肥和高效灌溉、葡萄生态栽培、新型肥料开发等研究。

俞文政,男,1975年3月生,2005年毕业于西北农林科技大学土地资源与空间信息技术专业,获博士学位。 现任南京信息工程大学地理科学学院教授,从事气候变化与区域环境演变、资源(主要包括土地和气候资源)可持续利用研究,目前主要专注于气候变化、环境演变和新能源发电效益评估等生态环境方面研究。

(四)资源环境生物学

1.专业概况

资源微生物学(原资源环境生物学)专业是农业资源利用一级学科自主设立的二级学科,本学位点于2003年申请,2006年开始招收博、硕士研究生,历经15年发展,已经成为农业资源利用学科的重要支撑。

资源微生物学是研究微生物资源利用、特定生境中植物-微生物相互作用规律及调控技术的学科,旨在将微生物理论和技术应用于农学、资源与环境、植物保护、林学等领域。该学科的建设对在生物资源有效保护条件下合理利用现有生物资源、构建高效良性的环境-生物生态系统、走绿色可持续发展道路有重要意义。资源微生物学科点已形成了“环境微生物学”及“资源微生物学”两个稳定而具有鲜明地域和研究特色、优势突出的研究方向。资源微生物学:主要研究特殊生境中有益微生物资源的生态分布,如防病促生功能微生物菌株的筛选、生态分布及在常见作物病害生物防治上的应用;微生物农药、微生物饲料及微生物肥料开发;农作物秸秆、果渣等农业废弃物的微生物资源化利用等。环境微生物学:主要研究环境污染的微生物修复原理与技术;土壤酶的生化效应及微生物机制与控制技术、土壤酶在土壤质量监测和评价中的应用。

资源微生物学的培养目标:从事微生物资源利用保护、微生物与植物及环境间相互作用机理及调控技术研究的高级专门人才。本学科是一个借助于微生物分子生物学技术促进传统领域科学发展的重要交叉学科,发展前景广阔。

2.核心课程

土壤微生物学、微生物生理学、土壤生物化学、应用微生物学、微生物生态学等。

3.学习本专业的考生应具备的基本素养

学习本专业要求考生需具备土壤学、植物营养学、生物学、微生物学、生物化学、生态学、分子生物学、无机及分析化学、有机化学等学科知识背景,掌握和了解基本的土壤-植物-微生物试验分析方法和技术。

4.专业研究(学习)对象

本专业主要围绕土壤-植物-微生物系统,以微生物为核心对象,开展微生物与环境相互作用规律及调控的研究,将微生物理论和技术应用于农学、资源与环境、植物保护、林学等领域。

5.科研实验(实践)条件

学科拥有农业农村部西北植物营养与农业环境重点实验室、农业农村部合阳农业环境与耕地保育科学观测实验站(富平现代农业综合试验示范站)、国家农业科学土壤质量杨凌观测实验站(国家黄土肥力与肥料效益定位监测基地),设有农业资源与环境科学实验教学中心、资源与环境科学研究实验中心及数量众多的校外教学实习基地。

6.目前已有的科研成果

开展旱区特有微生物资源挖掘与利用、根际微生物与作物抗逆等研究,获得大量具有促生、抗逆和生防功能的微生物资源,提出旱区农业微生物生态的创新理论和关键技术,形成了从微生物资源收集、理论和技术创新、助推产业发展和生态建设的特色优势。获陕西科学技术进步一等奖1项。获批国家自然科学基金、国家重点研发计划项目及课题等国家级和省部级项目数十项。研究成果在Cell Host Microbe、Nature Food、Nature Communications、The ISME Journal、Microbiome、Soil Biology & Biochemistry、Global Change Biology、Environmental Science& Technology等国内外主流刊物上发表。

7.就业方向及就业前景

本专业旨在培养具备农业资源利用专业理论基础与实践技能的高级人才,能在科研机构、高等学校、企事业单位及行政部门等从事科研创新、教育教学、环境保护与管理等工作的高级人才;培养具有国际视野,服务国家生态文明建设及“一带一路”沿线国家在环境、生态和经济社会协调发展的创新型、复合型技术领军人才和行业管理人才。

(五)环境科学

1.专业基本情况

本学科始于1985年农业环境保护硕士学位授权点,在国内农业大学中最早开展土壤、作物中元素背景值、有效性及污泥综合利用的研究;1996年和2006年分别获批环境科学硕士和博士学位授权点,2011年获批环境科学与工程一级学科博士学位授权点,2012年获批一级学科博士后流动站。环境科学本科专业是陕西省一流专业,并与美国亚利桑那大学开展合作办学。现拥有国家级和省部级重点实验室、野外台站、工程中心,具有完善的科研支撑体系。

2.专业核心课程

环境科学与工程专题、高等环境化学、环境生态学、环境毒理与健康风险、现代环境生物技术、环境与资源经济学、环境微生物学、高等固体废物管理、污水处理与资源化理论与技术、土壤与地下水污染防治工程、高等大气污染控制工程等。

3. 考生应具备的基本素养

学习本专业的考生应身心健康、知识结构合理,有健全的人格,高尚的人文情怀和社会责任感,有一定的批判思维与创新、科学研究、沟通交流、终身习和组织管理能力,具深厚爱国情怀、国际视野和团队合作精神,德智体美劳全面发展。

4. 专业研究(学习)对象

本学科聚焦国家重大需求和国际前沿发展,围绕生态文明、乡村振兴、人类健康等国家战略,立足西北地区生态环境保护,设置了旱区环境污染诊断与过程、农业水土污染防控与修复、农林废弃物处理与资源化利用、退化生态环境恢复与全球变化等4个研究方向,以环境学-地学-生态学深度交叉为特色,在新兴污染物界面过程与归趋、水土环境污染修复、农林废弃物高值化利用、退化生态环境恢复等方面形成显著优势。

5.科研实验(实践)条件

学科拥有农业农村部西北植物营养与农业环境重点实验室、农业农村部合阳农业环境与耕地保育科学观测实验站(富平现代农业综合试验示范站)、国家农业科学土壤质量杨凌观测实验站(国家黄土肥力与肥料效益定位监测基地)、国家野外科学观测神木侵蚀与环境试验站、陕西省农业废弃物资源化利用工程技术研究中心及校级“环境污染过程与控制研究中心”,设有农业资源与环境科学实验教学中心、资源与环境科学研究实验中心及数量众多的校外教学实习基地。

富平现代农业综合试验示范站 国家农业科学土壤质量杨凌观测实验站

环境科学与生态学进入ESI全球学科排名前1‰,排名166位。近5年承担科研项目170余项,获批总经费9400余万元,获得省部级科技进步奖6项,发表学术论文659篇,其中SCI论文411篇,出版专著3部,获得授权专利12项,为旱区生态环境保护和治理做出了突出贡献。

7.就业方向及就业前景

秉承“敬业、乐群、求实、创新”的院训,紧密围绕国家脱贫攻坚和乡村振兴战略,引导学生树立生态文明理念。通过举办就业大讲堂、基层就业引领讲坛等活动激励了学子到基层去,到西部去,到祖国最需要的地方去锻炼成才、建功立业。

近五年硕博士毕业生中有91 人选择去中西部地区工作,占就业总人数的81%,9 人投身艰苦地区和基层一线。2016 届毕业生杜毅飞在黄河流域水资源保护局任职,为保护母亲河贡献力量。2020 届毕业生武苗苗选择赴宁夏从事基层服务工作,目前在白墩村任村党委副支书一职。越来越多学子扎根西部,为祖国艰苦地区经济社会发展挥洒辛勤汗水,谱写青春之歌。

8.知名校友

(1)贾小旭:男,2014年博士毕业于西北农林科技大学环境科学与工程专业,就职于中国科学院地理科学与资源研究所,正高级职称。国家级人才计划入选者。中国生态系统研究网络水分分中心主任,中国土壤学会土壤物理专业委员会副主任,发表学术论文90 余篇,主持国家级项目10 余项,获得中国土壤学会科学技术一等奖、陕西省自然科学一等奖等奖励。

(2)赵小宁:男,2006年硕士毕业于西北农林科技大学环境科学与工程专业,现就职于中国科学院新疆生态与地理研究所,正高级职称,国家级人才计划入选者。扎根西部建设,研究方向为土壤学,土地利用,土壤重金属污染,土壤环境影响评价,在“干旱区不同土地利用模式下土壤碳循环和土壤环境的评价”等研究领域取得突出成绩。

(3)薛文博:男,2007年硕士毕业于西北农林科技大学环境科学与工程专业,现就职于环保部环境规划院,正高级职称,主要从事大气环境容量等领域的科研与实践工作。先后承担国家项目11项,获环保部科技进步一等奖和全国百篇优秀论文奖,发表论文80余篇,软件著作权15项。

(4)孔祥瑞:男,2007年硕士毕业于西北农林科技大学环境科学与工程专业,现就职于瑞典哥德堡大学,副高级职称,致力于气溶胶界面与全球气候变化等方面的研究,获瑞典国家科学委员会“杰出青年科学家交流项目”等10余项资助,发表高水平论文多篇。

(5)冯广达:男,2008年硕士毕业于西北农林科技大学环境科学与工程专业,现就职于广东省微生物研究所,正高级职称,行业内做出突出成绩。从事微生物溯源等方面的研究工作,主持了国家自然科学基金、广东省自然科学基金等5项项目,发表论文21篇,获广东省科学技术奖一等奖。

(6)付晓莉:女,2010年博士毕业于西北农林科技大学农业资源与环境专业,现就职于中国科学院地理研究所,副高级职称,学术领域取得突出成果。致力于人工林结构与功能的研究,主持国家自然科学基金青年项目1项,973项目子课题1项,国家自然科学基金重点基金子课题1项,发表论文20余篇。

(7)王幼奇:男,2011年博士毕业于西北农林科技大学农业资源与环境专业,现就职于宁夏大学,副高级职称,扎根西部地区,投身生态环保建设。从事旱区环境变化、土壤污染及气候变化与植被恢复等方面研究,在国内外重要学术刊物发表学术论文20余篇,SCI/EI收录6篇。

(8)沈锋:男,2017年博士毕业于西北农林科技大学环境科学与工程专业,自主创业,致力于土壤重金属污染修复研究和产业化。杨凌土壤改良与修复产业联盟秘书长。从事土壤检测、诊断、土壤改良与修复等技术工作,组建研发实验室并取得了实验室CMA 计量认证。主持和参与多项土壤修复、固废资源化利用项目。

(9)Osama Abdalla Abdelshafi Mohmad,男,2012年博士毕业于西北农林科技大学环境科学与工程专业,就职于苏伊士运河大学,正高级职称,致力于环保事业,为中埃友谊及科技交流做出突出贡献。2016 年受到国务院副总理刘延东的亲切会见,国内重要媒体曾对其进行报道。在国际高影响期刊发表文章16篇。

(10)邵淼,男,2010年硕士毕业于西北农林科技大学环境科学与工程专业,就职于中建一局国际工程公司,正高级职称,行业内做出突出成绩,高级工程师/国家注册安全工程师,负责建筑与建筑技术等方面的工作,参与多项大型国际建设与开发项目。

(六)环境工程

1. 专业基本情况

环境科学与工程一级学科始于1985年招生的农业环境保护硕士学位授权点,1986年获批环境工程硕士学位授权点;2011年获批环境工程博士学位授权点和环境工程专业学位授权点(现为资源与环境专业),同年获批环境科学与工程一级学科博士学位授权点;2012年获批环境科学与工程一级学科博士后流动站。本学位点现有指导教师45人,其中教授(研究员)18人,副教授(副研究员)24人。本学位点结合国家和区域需求并与校内相关传统优势学科交叉渗透的基础上,形成了以西部地区生态环境中典型污染物发生、迁移转化、归宿等环境演变规律,环境污染修复与治理以及农业资源循环利用技术为主的学科特色,形成本、硕、博及博士后一体的系统完备的人才培养体系。

2. 专业核心课程

硕士研究生核心课程:环境科学与工程专题、现代环境生物技术、高等环境化学、生态环境监测与评估、高等固体废物管理和土壤与地下水污染防治工程、废水处理与资源化理论与技术等。

博士研究生核心课程:环境科学与工程进展、环境化学与污染控制、全球变化生态学、土壤污染阻控技术、环境材料学和环境微生物学等。

3. 学习本专业的考生应具备的基本素养

基本素质

(1)学术素养:崇尚科学精神,对学术研究,特别是本学科的基础与应用基础研究有浓厚兴趣;具备一定的学术潜力和较强的创新意识,具备发现问题、分析问题、解决问题的能力。

(2)学术道德:恪守学术道德规范,遵纪守法,在科学研究中过程中具备严谨的科学作风,不弄虚作假,抵制学术腐败。

基本学术能力

(1)获取知识能力:能把握本学科学术研究前沿动态,获取专业知识和先进的研究方法。

(2)学术鉴别能力:具有一定的学术鉴别能力,能够对研究问题、研究过程和已有成果等进行价值判断。

(3)科学研究能力:能够提出有价值的研究问题,并具备针对问题独立开展科学研究的能力。还应当具备一定的组织协调能力。

(4)学术创新能力:具备一定的创新性思考能力,并在硕士论文期间获得具有创新意义的研究成果。

(5)学术交流能力:至少掌握一门外国语,能够较熟练阅读本学科相关领域的外文资料,并具有科研论文写作能力和进行国内外学术交流的能力。

(6)其他能力:自我协调、与他人沟通交流的能力;身心健康。

4.专业研究(学习)对象

主要以西部生态环境中污染治理与环境演变的理论及技术研究为主体,研究对象涉及水、大气、土壤及生态环境中的各种污染物、污染处理中涉及的各种环保材料和微生物菌剂、以及环境污染治理中的相关新技术。

5.科研实验(实践)条件

可提供科研实验的国家级平台包括黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室、旱区作物逆境生物学国家重点实验室、省部级平台包括农业部西北植物营养与农业环境重点实验室、农业农村部西北旱地农业绿色低碳重点实验室、陕西省农业废弃物资源化利用工程技术研究中心等。我校资源环境学院与省内重点环保企事业单位建立了长期的实习实践基地,污染控制类企业如光大环保能源(蓝田)有限公司、西安水务集团污水处理厂、陕西环保产业集团危险废物处理中心、中圣环境科技发展有限公司等;资源再生利用类企业如杨凌亿鑫生物能源有限公司、陕西上郡生态肥业有限公司、陕西水渭益果生物科技有限公司、咸阳润园生物科技有限公司等可为研究生提供充足实践学习机会,提高将理论知识与生产实践相结合的能力。

6.科研成果

本学位点承担国家、省部级在研重大科研课题100余项,到位经费6916万元,获发明专利13项,获省市一、二等奖2项,发表研究论文250余篇。我校环境科学与生态学进入ESI前1%,居全球第79位,居国内第9位。

7.就业方向及就业前景

本学位点紧密围绕“保障西北地区生态环境安全、治理城乡环境污染”的国家重大战略需求和学科发展特色,坚持立德树人与德才兼备的宗旨,形成以西部生态环境中污染治理与环境演变的理论及技术研究为主体,水、大气、土壤及生态相结合的科学研究和人才培养特色,重点培养学生的创新科学思维和工程实践能力,培养具有国际视野的高层次学术精英为重点,毕业的硕士和博士就业前景十分光明,就业率在同类型院校中名列前茅,本学位点培养的都是创新型、复合型应用技术领军人才和行业管理的高层次人才,具备从事环境保护、评价、监测与管理的科研能力和资格。培养的毕业生基本都就职于政府职能部门、高校、科研院所和知名环保企业或者自主创业。

8. 知名校友

胡承志:中国科学院生态环境研究中心副主任、研究员,国家杰出青年基金获得者。兼任中国科学院大学岗位教授、中国科学院-第三世界科学院水与环境卓越中心教授。担任科技部环境领域技术预测专家组成员、中国土木工程学会水工业分会常务理事、水处理化学专业委员会副理事长;担任SCI收录期刊Environmental Research 编委、Water &Ecology 执行主编,《环境工程学报》青年编委会主席。2003年毕业于西北农林科技大学。主要从事水污染控制与资源化技术原理和工程应用研究,重点研究水处理膜分离、电化学水处理与资源化、水环境模拟与生态修复的基础理论与工程技术。近年来主持重点研发计划项目、杰出青年基金、中国科学院0到1基础前沿项目等国家纵向和企业横向项目近30项。在Sci. Adv.、JACS.、Environ. Sci. Technol.等顶级期刊发表论文150余篇,相关技术获授权发明专利42项,技术成果在70余个水处理工程中成功应用;历年荣获国家技术发明二等奖、北京市科技进步一等奖、中国专利优秀奖、中国环保产业协会环境技术进步一等奖、中国城镇供水排水协会科学技术特等奖。

(七)资源利用

1. 专业基本情况

本领域方向主要是在农业资源与环境一级学科基础上建设的专业硕士学位授权点。立足旱区资源与环境,紧跟国内外学科前沿,服务国家重大战略和农业资源高效利用需求,是以农业资源高效利用、土地规划与管理、土壤改良与地力提升、土壤与环境保护和农业生态系统碳中和等方面为特色的农业专业学位授权点,旨在培养具有耕地资源利用保护、土壤质量提升、水肥资源高效利用与管理等专业知识的高层次应用专业技术型人才,以解决土地利用保护与质量提升领域的技术瓶颈,保障粮食安全和农业生态环境健康,实现旱区农业高质量绿色发展。毕业生能够服务于我国土地资源开发利用与保护、水肥资源高效利用与管理及耕地质量提升与高标准农田建设等行业方向,发展前景广阔,社会对该领域的人才需求量大。。

2. 专业核心课程

高级试验设计与生物统计、农业资源及有害生物调查与评价、农化产品高效利用与管理(案例)、农产品安全生产技术与应用、资源利用与植物保护技术进展、农业面源污染与生态治理。

3. 学习本专业的考生应具备的基本素养

政治素质:掌握中国特色社会主义理论;拥护党的基本路线、方针和政策;热爱祖国,热爱农业,遵纪守法,品德高尚,求实创新,努力服务国家经济社会发展,有志于服务农业农村农民。

理论素质:掌握扎实的相关专业基础理论、系统的专业知识和较强的综合素质;具有创新创业、组织协调和科技传播能力。

语言能力:掌握一门外国语,能够查阅外文文献,分析本领域相关理论与技术的国内外前沿进展。

4. 专业研究(学习)对象

土地,土壤、养分、水分、微生物、农业废弃物等各类资源,各类干旱半干旱生态系统,新型肥料,新材料等。

5. 科研实验(实践)条件

学位授权点现拥有1个国家重点实验室(水土保持与荒漠化整治全国重点实验室)、3个国家级野外科学观测研究站(安塞农田生态系统国家野外科学观测研究站、陕西长武农田生态系统国家野外科学观测研究站、神木侵蚀与环境国家野外科学观测与研究站)、1个国家农业科学观测试验站(国家黄土肥力与肥料效益监测基地)、3个省部级重点实验室(农业农村部西北植物营养与农业环境重点实验室、农业农村部西北耕地保育重点实验室、农业农村部西北旱地农业绿色低碳重点实验室)、1个省级工程技术研究中心(陕西省农业废弃物资源化利用工程技术研究中心)和1个省部级野外科学观测站(农业农村部合阳农业环境与耕地保育科学观测实验站),数十个校级试验示范站(白水苹果试验示范站、猕猴桃试验示范站、斗口农作物试验示范站、山阳核桃试验示范站等)和校外实践基地,为人才培养、科技创新和社会服务提供了系统化的条件保障。

6. 科研成果

学位授权点导师和研究生积极投身服务“三农”,推动乡村振兴与产业发展,利用科技力量促进我国农业高质量发展、解决农村环境问题和引导农民科学种植。如研发了系列微生物菌肥,有效解决了农业种植连作障碍问题;构建了盐碱地改良与利用综合技术体系,为保障国家粮食安全提供了坚实保障;提出了合理减施氮肥措施,助力粮食绿色生产和猕猴桃产业发展,改善农村生态环境;研发了废弃物资源利用和矿山修复技术体系,助力美丽乡村建设;开展相关技术培训,普及产业种植技术,有力促进区域农业高质量发展。本领域专业硕士研究生的实践和学位论文紧要求密结合生产实际和产业需求,在水肥资源利用,土壤改良、污染治理、土地资源调查和评价等应用领域取得了重要突破和创新,有力支撑农业资源的高效利用和农业高质量发展。

7. 就业方向及就业前景

就业方向涉及农业绿色发展、资源高效利用、生态环境保护、新型肥料研发、农业生产管理、生态系统碳增汇等领域,主要为资源利用领域相关行政部门、企事业单位、新型农业经营主体等培养懂技术、会经营、能管理的高层次、复合型人才。能够在政府职能部门、企业、科研部门等从事行政管理、科学研究、技术服务、产品研发、农业综合管理等相关工作。该领域主要满足我国资源高效利用和农业绿色低碳发展的需求,社会和行业领域人才缺口较大,就业和发展前景广阔。

(八)资源与环境

1.专业概况

我校资源与环境专业硕士,起源于2011年获批建设的工程硕士专业学位授权点环境工程领域,是在环境科学与工程一级博士点以及环境科学、环境工程硕士点的基础上设立的。所属一级学科1985年开始招收农业环境保护专业硕士学位研究生,1998年农业环境保护专业划归为环境工程专业。我校资源与环境专业硕士,主要包括固废处理与利用、水污染治理与资源清洁利用、土壤污染修复三个培养方向,在陕西乃至西北地区都具有明显的特色。学位授权点现有师资37人,其中教授(研究员)16人,副教授(副研究员)19人;均具有博士学位,平均年龄41岁,形成了老、中、青相结合,学历水平较高,知识结构相对合理的教师队伍。

2.核心课程

本学位授权点为研究生开设专业核心课程共20门。

必修核心课程10门:环境生物工程、污染控制化学及工程、流域管理学、生态环境工程、废水处理工程、固体废物处理工程、土壤污染治理工程、生产建设项目水土保持设计、水土保持与生态环境、土壤侵蚀力学;

选修核心课程10门:环境反应工程、工业生态原理与工程、废水处理案例、废气处理案例、固体废物处理案例、水土保持研究进展、土壤物理及研究方法、土壤侵蚀预报原理与技术、农业碳中和理论与技术、农业碳中和专题。

3. 学习本专业的考生应具备的基本素养

资源与环境专业硕士应具备的基本素养包括具有政治素养、强烈的社会责任感和高尚的职业道德素养,掌握相关学科的基本理论、系统的专业知识和技能,具有独立解决问题的实践能力,具有自主创新意识和创新精神的创新创业能力、自主获取新知识和终身学习的可持续发展能力,具备能够适应全球化发展需要的国际视野,具有良好的身心素质和环境适应能力,具有科学研究的工作能力、较高的外语水平、文献检索和计算机应用能力,具有发现、分析和解决问题的能力,具有良好的团队合作精神以及组织协调和交流沟通能力。

4. 专业研究(学习)对象

资源与环境专业研究(学习)对象包括水资源、大气、土壤等自然资源的管理与可持续利用,以及环境污染的源头控制、监测、评价与修复技术。学生需掌握环境科学、环境工程、地理信息科学、土壤学等基础知识,学习环境化学、环境微生物学、环境监测、水处理技术、大气污染控制技术、农业资源利用等专业课程。该专业注重培养学生解决实际环境问题的能力,如水质改善、大气污染治理、固体废物处理、土壤改良与修复等,旨在推动资源的合理利用与环境的可持续发展。

5.科研实验(实践)条件

支撑本学位授权点的平台主要包括黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室、农业部西北植物营养与农业环境重点实验室、农业农村部西北旱地农业绿色低碳重点实验室、陕西省农业废弃物资源化利用工程技术研究中心等;建设有长期稳定的联合培养基地12个;联合培养基地共有17名具有副高及以上职称的专业技术人员能够参与工程硕士研究生的全程指导;培养基地有满足专业实践教学、培养专业实践能力所需的场地和设施,能够为工程硕士研究生培养提供条件。

外籍专家参观重点实验室

专家在检查试验站玉米生长状况

火地塘试验林场

6.科研成果

本学位授权点承担在研科研项目90余项,总经费达到7054万元,其中纵向科研项目52项、经费5632万元,横向项目达到39项、经费达1422万元;师均年科研经费190.6万元。

近年来获得陕西省科学技术进步二等奖2项;科研成果转化或应用共计3项;骨干教师均主持过省部级及以上科研课题,在研工程技术类课题30余项,授权发明专利技术转让2项;代表性学术论文发表总数为227篇,师均发表论文6篇,研究生参与发表代表性学术论文230余篇。

7.就业方向及就业前景

自2013年至今,本学位授权点共培养全日制专业学位硕士研究生200多人,就业率稳定在98%以上,其中进入企事业和地方基层单位,占毕业硕士生总数的67%,升学及其它形式就业占比33%,就业去向与培养目标较为一致。本学位点的毕业学生走向社会后,得到了各行业企事业单位的普遍认可和赞誉,认为我校毕业生专业基础扎实,工作认真负责,有较强的敬业精神,有良好的道德素养,反映了本学位授权点培养的毕业生在社会上具有较高的认可度。

8. 社会上存在的对该专业的误区

目前社会上的很多人对这个专业存在误解。例如一些人认为该专业的就业市场饱和、就业前景不佳、薪资水平低、专业应用范围有限且缺乏实际应用、专业转换难度强等。然而,这并不意味着资源与环境专业没有价值或没有就业机会。随着全球对可持续发展和环境保护意识的提高,这些领域的专业人才需求也在逐渐增加。此外,许多国家和组织都在推动绿色经济和可持续发展政策,这为资源与环境专业的毕业生提供了新的职业机会。重要的是,学生在选择专业时应该考虑自己的兴趣、职业目标以及市场需求。

9. 知名校友

毛若帆,男,资源环境学院2018级环境工程(专硕)专业硕士研究生,主要研究方向为污染物在环境中的分布特征及迁移转化,从定量与定性的角度,系统性分析了微塑料在中国西北典型地区不同环境介质中的分布状况,形态特征以及化学组成,并结合不同的功能区对环境微塑料污染进行了详尽的调查,对中国西北地区微塑料污染研究进行了补充。在读期间以第一作者在Journal of Hazardous Materials、Science of The Total Environment等环境领域顶级及重点期刊上发表SCI学术论文4篇,曾获研究生国家奖学金、研究生一等奖学金。

三、实验(实践)日常

(一)实践(验)趣事——野外科学考察

“万物各得其和以生,各得其养以成。”通过野外科学考察,切身感受自然的壮阔与瑰丽,体会生态环境保护的重要性不失为一项有趣的实践活动。为了明确不同土地利用方式对区域水质的影响,在第二次青藏高原科学考察活动中,我们看到了青海省湟水河上游,雪山融水汇聚成清澈的溪流,蜿蜒流淌(图1),湟水河下游的古鄯水库,水波潋滟,山色空蒙(图2)。在每一个监测断面,将采样器迎着水流方向浸入水中(图3),当水样充满后迅速提起,随后使用哈希便携式水质检测仪测定pH、溶解氧及电导率等基本指标(图4)。在感受大自然美丽的同时,提升专业技能,探讨保护生态环境的方法与技术。科学考察的路上并非总是风和日丽,也有狂风暴雨,甚至冰雹泥泞(图5),但是队员们心系考察任务,一路上互相帮扶,迎难前行,最终圆满完成了考察工作。

——黄楠【2022级环境工程硕士研究生】

在研一和研二暑期,我跟随课题组先后参加了全国第三次土壤普查西藏自治区和广西壮族自治区的土壤剖面外业调查工作。作为从未踏足南方的山西人,我被祖国壮美的高原风光和高低起伏的红土地深深吸引。土壤普查是一项综合性、系统性的调查,通过本次实践,我见到了以前课本上所介绍的高山土、半水成土、铁铝土,增强了对母岩(砂岩、页岩、第四纪沉积物等)、植被(针阔混交林、阔叶林等)、母质(洪积物、坡积物)的判别能力,提高了对剖面层次、新生体等的认识,对中国土壤地理发生分类及中国土壤系统分类有了更深的理解。

藏区高海拔地区的缺氧环境、华南高温炎热又潮湿多雨的气候让我体会到了野外工作的艰辛。与当地农技人员和合作土地调查公司的对接让我了解到团队合作的重要性。导师带领师兄和我白天调查、晚上整理土样及资料的高效工作精神让我学会了合理规划、认真执行、及时总结的循序渐进工作原则。本次实践极大增进了我对土壤形态发生学及生产性能评价的认识,也让我了解到土壤学的应用性和实践性,培养了我实事求是、不断进取的学习精神。

——梁利峰【2022级资源利用与植物保护研究生 】

我在研究生期间的论文和实践工作均在学校宝鸡陇县核桃试验示范基地开展。在开展有机肥替代对核桃园土壤质量及果实品质的田间试验过程中,我系统学习了核桃种植相关知识,了解到核桃树生长周期较长,实现优质核桃生产需要植物营养、病虫害防治和合理采摘等多个环节的科技投入。在实践过程中,我发现农业科学研究成果并不能及时推广应用到农民田间生产过程中。尽管我们身处信息化时代,许多农村地区仍然缺乏科学技术指导。田间工作也让我体会到了农业生产的辛苦和农民乐观质朴的精神。在核桃试验站的经历让我深刻认识到将科学技术成果引入农村实际生产是农学研究生的重要任务,让我更加坚定了投身农业科研的信念。在未来的学习与科研中,我将秉持初心,积极投身于生产实践,将理论知识与实践相结合,努力推动农业科技进步。

——刘策【2022级资源利用与植物保护研究生 】

我是一名“农业碳中和”项目制研究生,关键实践聚焦于酒泉东风航天城的优化节水灌溉试验田。参与了不同节水灌溉模式对耐旱耐盐碱植物生长及土壤水盐运移影响的田间试验。在如此严苛的环境下,每一滴水都弥足珍贵。实验室里的理论模型,面对复杂的荒漠气候和土壤特性,往往需要本地化调整与优化。即便是先进的节水设备,其效能也高度依赖精准的管理和维护,这对当地种植户的知识技能提出了更高要求。我认识到,农学研究的价值不仅在于数据的产出,更在于如何将高效、实用、可持续的节水技术真正落地于最需要它的地方。在阿拉善的风沙中,我不仅锤炼了科研技能,更坚定了为干旱半干旱地区农业水资源高效利用贡献力量的信念。

——白振武【2024级资源利用与植物保护研究生 】

在陕西省商洛市山阳县西北农林科技大学核桃实验基地,我参与了“干旱胁迫下不同水分梯度对坡地土壤核桃生长影响”的研究。在坡地干旱条件下,土壤水分不足不仅直接抑制根系生长,更降低了土壤养分的有效性及其向树体的转运效率。强烈的日照、陡峭的地形加剧了土壤水分蒸发和养分流失的异质性。当地果农虽知干旱危害,但对科学原理了解有限,多凭经验灌溉和施肥,效果往往不佳。在资源受限的山区坡地,解决核桃产业可持续发展问题,必须将水分管理与土壤养分高效利用视为一个有机整体进行研究和技术推广。扎根山阳的实践,坚定了我将理论研究与山区农业实际需求紧密结合,为秦巴山区特色林果产业的绿色、高效发展贡献力量的决心。

——吕嘉宇【2024级资源利用与植物保护研究生 】

(二)实验新发现

作为一名研究生,我在实验室中主要进行着关于短程硝化的研究,在实验过程中有一个新发现:短程硝化反应器中会发生铁的沉积物的积累,并对短程硝化过程产生一定影响。我的短程硝化反应器以合成废水为基质,铁作为微量元素以EDTA-Fe的形式添加在进水基质中。反应器的温度和pH分别控制在32℃和8.3左右,在该条件下EDTA-Fe中的Fe(Ⅱ)容易游离并形成沉淀。由于污泥增长缓慢,反应器不经常排泥,进水中的Fe(Ⅱ)可能会转化为Fe(OH)3并积累在反应器中。对Fe浓度的测定也证实了这一点,反应器内溶解性铁为0.08mg/L,总铁为46.65mg/L,而进水中铁的浓度仅有1.0mg/L。同时观察到反应器近期的短程硝化效果逐渐变差,推测可能与反应器中积累的铁的沉积物有关。

——文畅【2021级环境工程专业硕士研究生】

(三)导师的日常

“我的导师是李志教授”,每次说到这句话我们都格外自豪。他一丝不苟、严谨认真,坚持“让每一个人都能有所获、有所得,开展有组织科研的模式”。

在有组织科研中,我们的导师坚持育人目标,重点提高人才培养质量。团队明确,青年教师主要培养其创新能力、学术交流和成果凝练能力;学生培养主要提升其科研能力、学术交流以及国际化水平。因此,我们经常组织或参加各种学术会议,多领域的学科交叉研究也拓宽了我们的视野,让大家有了更多科研上的想法和创意。我们都有一个共同感受:“在团队的培养下,自己最初的不安和迷茫,逐渐被自信和对未来的期待所取代。”

——环境变化与水文过程创新团队全体学生

我的导师王铁成?看!他办公室的灯每天基本都是最后才关的,他的假期也是在学校工作的,他每天工作繁忙,但仍然会挤出来时间去给大家改论文……他真的好拼好拼呀!但是,刚做完手术头上缠着纱布来学习室的是他,下雨天湿疹巨痒巨痒也会坚持来给大家开组会的也是他,这一年去过好多好多次医院的还是他。有的时候好希望我们老师没有那么拼,这样就不会有一个又一个的小手术。何其有幸呀,让我们成为他的学生,我们也不能辜负他的期望,要专心科研,多多看文献哦~。

——方淼【2022级环境工程专业硕士研究生】

我是一名跨专业学生,在别人看来我不擅长本专业研究,“愚钝”亦或有“拖后腿”风险,但我导从不把学生分为三六九等,不把成绩或论文作为衡量和评价一个学生是否优秀的标准,他说培养一个学生要为他的未来着想和负责,情商比智商更为重要。我导在我最困惑最迷茫最无助最无力的时候,细心耐心的教导我开导我,照亮了我那段黑暗的路。感谢我导,他亦师亦友亦父亦兄,在学业上如春风细雨般点拨我;在生活上为我指点迷津;关心关注课题组每个人的成长及未来职业发展规划。来到这个课题组是我的幸运,是他让我知道原来读研以及师生之间还有另一种打开方式,让我在某一瞬间心门大开,恍然大悟,人生不是轨道是旷野,是千千万万可以供我选择的道路!

——乔佳妮【2023级资源利用与植物保护研究生】

(四)给未来师弟师妹的话

“在西北农林科技大学度过的这些年,是我人生中最宝贵的时光。作为土壤学专业的博士研究生,我的日常生活几乎都在实验室度过。清晨的第一缕阳光洒进实验室,照亮了我们的实验台,也照亮了我们心中的科学梦想。无数个夜晚,我们与试管、仪器设备为伴,探究土壤中微观世界的奥秘。每一次实验数据的获得,每一个新发现的诞生,都让我感受到科学研究的无穷魅力。学校为我们营造了良好的学术氛围和科研环境,这对我的成长和进步起到了至关重要的作用。丰富的学术讲座、前沿的科研项目,以及导师们的悉心指导,都让我受益匪浅。在这里,我不仅学到了专业知识,更培养了严谨的科研态度和创新思维。与同学们的交流合作,也让我感受到团队合作的重要性和集体的力量。对学弟学妹们,我想说的是:在学术道路上,保持一颗好奇心和求知欲是非常重要的。不要害怕失败,每一次失败都是成长的机会。要珍惜在校的时光,多参与实践,多动手做实验,把理论知识转化为实际能力。同时,要注重培养自己的综合素质,学会与人沟通,善于合作。只有这样,才能在未来的职业生涯中游刃有余。愿你们在西农的学习生活中,不断探索,勇敢追梦,成为土壤学领域的栋梁之才!”祝愿大家学业有成,前程似锦!

——郭复兴【2024届土壤学专业优秀毕业博士研究生】

“在西北农林科技大学的求学期间,我有幸深入研究‘长期秸秆覆盖和氮肥施用对土壤碳氮过程影响的微生物作用机制’这一课题。这段时间的实验日常,是我学习生涯中最难忘的一部分。每天,我都会在实验室中进行样本分析、数据记录和结果讨论,也常常在田野中采集样本,观察秸秆覆盖和氮肥施用后的土壤变化。每一个实验环节、每一个数据分析过程,都让我更加深入理解微生物在土壤碳氮循环中的关键作用。学校为我们创造了良好的学术氛围和科研环境,提供了先进的实验设备和丰富的科研资源。这些条件极大地支持了我的研究工作,让我能够专注于实验和数据分析。导师的悉心指导、学术讲座的启发,以及与同学们的讨论交流,让我不断拓宽知识面,提升科研能力。”对学弟学妹们,我想说的是:科研是一条充满挑战的道路,但也充满了无尽的探索乐趣。要保持对科学的好奇心和热情,不怕失败,不断尝试和改进。要重视实验的每一个细节,培养严谨的科研态度。同时,多参加学术活动,积极与老师和同学交流,积累经验和灵感。在科研过程中,保持耐心和恒心,相信自己,一定能取得理想的成果。愿你们在未来的学术道路上,勇敢追梦,不断探索,取得卓越的成就!

——赵一锴 【2024届土壤学专业优秀毕业硕士研究生】

每一天的开始都伴随着一杯浓香的咖啡和一台闪烁着数据的电脑。每一次卫星影像、无人机航拍、GPS测量等各种来源的数据处理、分析和每一次发现,都让我们感受到空间信息技术与地理信息科学的魅力。通过不断地学习和探索,我不仅在学术上取得了进步,也在实践中积累了丰富的经验。在这个过程中,我们深刻地体会到,乐趣与专业性并不是对立的,而是可以相辅相成的。正是因为我们对专业的热爱和对研究的认真态度,才让我们的日常工作充满了乐趣和意义。

——王琪【2020级土地资源与空间信息技术学生】

亲爱的师弟师妹们,欢迎你们加入植物营养学的科研大家庭!初入师门或遇文献晦涩、或实验受挫,但请以乐观之心接纳挑战。积极探索、奋力前行,坚持终会叩响真理之门。科研需锚定目标,明确方向,方能让每组数据、每次取样都有意义,不致在细节中迷失。

科研从非独行。多与导师沟通困惑,他们的点拨能避走弯路;常和师兄师姐交流心得,仪器窍门、分析技巧皆是“捷径”。敞开心扉,我们既是同行者,亦是家人。愿你们扎根生长,收获满盈!

——米晓田【2023级植物营养学博士研究生】

俯身田间,看着亲手播下的玉米,在自己改良的土壤里,从一粒种子奋力向上、最终挺立过人高,那份油然而生的喜悦与自豪难以言表。而当研究成果真正转化为助力农业发展的力量时,你更会深刻体会到知识的转化之巨——原来我们真的能为社会发展贡献力量。正是这份最朴素的成就感,指引我找到了归属与信念。农学之道,贵在实践与坚持。愿你们始终葆有对自然的敬畏与热忱,充满对土壤和植物的热爱,在实验室与田垄间踏实耕耘,用汗水浇灌数据,让理论扎根大地!

——刘聪慧 【2022级植物营养学专业学生】

亲爱的师弟师妹们,欢迎你们来到土地资源空间信息技术这个充满魅力与挑战的领域!作为你们的师姐,我很高兴能在这里分享一些建议与祝福,希望能帮助你们更好地适应和发展。无论是地图学原理、遥感技术还是空间分析方法,扎实的理论基础是你们未来研究和工作的基石。无论是野外数据采集还是实验室模拟,实践是检验理论的最佳途径,多参加实践活动,积累实际操作经验。通过参与科研项目、实习或竞赛等方式,提升自己的动手能力和项目管理能力。保持好奇心,勇于探索,地理信息科学是一个快速发展的领域,保持好奇心,持续学习新知识、新技术,才能跟上时代的步伐。祝福你们在研究的路途上一切顺利!

——姜诗雨【2020级土地资源与空间信息技术学生】

在微生物学实验中,我们不但在观察微生物繁殖的过程中注意到不同温度、氧气和营养物质等环境因素对微生物生长的影响,而且,通过观察与培养微生物,我逐渐理解到微生物在环境保护和生物工程等方面的重要作用。我们同时还学习了土壤DNA的提取等一系列微生物实验,这让我对微生物领域的研究和应用充满了无尽的兴趣。

通过微生物实验,我不仅获得了实验技巧的提升,更重要的是激发了对微生物领域的兴趣与热爱。微生物实验不仅是学习的一种方式,更是培养我们科学思维和实践能力的重要途径。虽然实验中有困难和挑战,但通过不断的努力和探索,我逐渐克服了这些困难,取得了一定的成果。微生物实验让我深刻体会到科学实践的乐趣和意义,也为我的未来学习和科研之路奠定了坚实的基础。

——聂玺斌【2023级资源环境生物学硕士研究生】

欢迎师弟师妹们进入美丽的西农大,开启研究生的学习和生活。希望大家秉承“诚朴勇毅”校训精神,怀揣对知识的渴望,传承优良的作风,明确目标,做好规划,踏实努力,开拓进取,学好基础和专业知识,掌握一技之长,在资生的舞台上成就梦想。学习之余积极参加各类活动,加强锻炼,培养自信、自立、自强人格,在每一次自我展示中升华提高。用饱满的热情迎接未来的挑战,在校园里谱写拼搏奋斗、幸福快乐的乐章,不辜负青春韶华,努力成为更好的自己。

——王紫泉【2013级博士生,西北农林科技大学副教授】

亲爱的未来师弟师妹们,在我们追求知识的道路上,环境科学是如一轴明灯,照亮我们对自然的探索与理解。让我们肩负着守护地球的责任,与大自然和谐共生。

未来的道路或许布满荆棘,但环境科学将引领我们穿越森林,跨越溪流。让我们怀着对自然的敬畏之心,探寻科学的奥秘,用智慧和汗水书写未来的篇章。

愿每一个人都成为环保事业的守护者,让我们携手共建一个清澈的蓝天、一片绿草如茵的地球,让环境的音符在我们心中奏响,永不停息。

愿你们怀抱着对环境的热爱和坚定的信念,勇敢地追逐梦想,成就自己,成就世界。

祝福你们,在环境科学的道路上,与知识同行,与大自然相伴。

——井垚【环境科学学生】

未来的师弟师妹,你们好!欢迎加入王铁成老师课题组,我们是一个有产出、有合作、有快乐的大家庭!在这里,只要你愿意科研、认真努力,在王老师和师兄师姐的帮助下,一定有属于你的论文以及其它收获。如果遇到失败和挫折,不用担心,我们都是你经验丰富的老朋友,咱们发现问题、解决问题,当然也可以一起吃饭、唱歌、假期一起旅游,放松心情更好科研。

总之,加入我们,入股不亏,希望你们都能收获属于自己的科研成就!

——陆美倩 【环工2301班硕士研究生】

(五)学习经验分享之文献阅读

(1)在真正开始做研究之前必须要读大量的文献,了解自己将要去做的研究—它的背景、现状、热点以及未来的发展趋势;(知识储备 厚积薄发)

(2)基本上确定自己的研究方向后读文献它是有一定是读一些质量好的综述性、研究性的论文(至少得一区TOP及子刊这种有影响力的期刊)快速了解研究进展,(要看与自己研究内容契合很高的文献;当然文献中的文献也非常重要,要知其然知其所以然

(3)要有针对性、目的性、集中时间去读文献(要学会GET到点 学会精读自己选择到的有用的文献)

(4)在读文献的时候,一定要主动思考,学会凝练科学问题,抓准关键点子,学会类比和举一反三,注意别人研究的结论、关键论据、未来展望和不足之处等 或可成为我们研究的科学问题和内容

——高天聪【2019级博士生,中国热带农业科学院助理研究员】

四、校友寄语

1. 徐明岗【中国工程院院士、80级土壤农化系校友】

寄语:在学习研究中抓紧时间、提高效率、踏实投入,在平凡的岗位上实现自己的青春理想。五点建议:1.勤奋是成功的基础和保障,扎扎实实做事,轻松获得成就是不可能的;2.善于交流和学习;3.要有梦想和信念;4.要持之以恒;5.要善于动脑勤于动手。

2.巨晓棠【海南大学二级教授、82级土壤农化系校友】

寄语:亲爱的同学们,在你们的人生旅途中,西农是你们挥洒青春、追逐梦想的地方。作为土壤农化系的学生,你们肩负着为国家农业发展和生态保护贡献力量的重任。首先,希望你们坚定信念,勇敢追求。科学研究是一条充满挑战和未知的道路,只有坚定信念,才能在困难面前不退缩,在挫折中不断前行。其次,要注重理论与实践相结合。土壤科学不仅需要扎实的理论基础,更需要深入田间地头,通过实践了解真实的农业问题。只有把理论知识应用到实际中,才能真正解决农业生产中的难题。第三,保持持续学习的热情。科学技术日新月异,作为未来的土壤学专家,必须时刻保持对知识的渴求,持续学习新理论、新技术,不断更新自己的知识储备。最后,要有团队合作精神和社会责任感。现代农业科学是一个综合性很强的领域,需要多学科的协作与支持。希望你们在学习过程中培养良好的团队合作能力,同时牢记自己的社会责任,为国家的农业发展和生态保护贡献自己的智慧和力量。愿你们在未来的学习和工作中,不断探索,不懈努力,成为土壤科学领域的优秀人才!

3. 杨泽【2022级植物营养学硕士研究生,湖南省烟草专卖局永州市局】

寄语:回首在母校三年的研究生时光,扎根在果园与实验室之间,每一寸土壤都浸润着成长的养分,让我深刻体会到土壤中蕴藏的生命力。感谢西农这片沃土,让我从懵懂学子成长为一名农学人;尤其感恩我的导师以及团队各位老师的悉心指导,让我明白科研的真谛——既要有探求真理的执着,也要有服务农业的担当。那些在实验室熬夜测数据、在田间采集土壤样品的日子,如今想来皆是馈赠。

作为校友,想对学弟学妹们说:愿你们保持求知的热情,胸怀远大的志向,扎根脚下,心向阳光,在农业科学的道路上结出属于自己的果实!

4. 李文广【2020级植物营养学博士研究生,山西农业大学助理研究员】

寄语:银杏大道把时间裁成金黄的碎片,再回首四年博士生涯,仿佛仍然置身母校怀里,仿佛站在四月里美似仙界的樱花树下,仿佛戴着草帽在农艺站的麦田里挥汗,仿佛看见了深夜里农科大楼永不熄灭的星群…母校这些熟悉的场景和情感如同陈酿般愈发醇厚。师弟师妹们,愿你们珍惜在母校的分分秒秒。来到西农不是终点,而是无数可能的起点,这里处处藏着未曾预料的惊喜。愿你们既能埋头赶路,也记得仰望星空。保持对科研的好奇与热爱,像树根探索土壤般贪婪地吸收养分。不必成为别人期待的模样,但要努力长成自己认可的样子。

5.王锐 【2004级土地资源与空间信息技术专业硕士研究生,宁夏大学教授】

寄语:离开母校已经好多年了,时长怀念在母校学习和生活的日子,往事历历在目,恍如昨日。无论我们身在何方,无论我们经受了多少风吹雨打,母校永远是我们灵魂深处的圣地。您教会了我们诚实宽容,您教会了我们奋斗拼搏,让我们的生命之舟在岁月的长河中乘风破浪,驶向辉煌与荣誉。在您90周年校庆之际,我要感谢母校对我的培养,祝愿母校今后能输送出更多的人才,写下更加辉煌的篇章。

6.王琪【2020级土地资源与空间信息技术专业硕士研究生,陕西地建集团工程师】

寄语:在这片熟悉的校园,我度过了无数个难忘的日夜,老师们的辛勤付出和无私奉献,让我在学术道路上不断前行。导师们不仅在专业知识上给予了我宝贵的指导,更在科研方法、创新思维和职业发展方面为我指引方向。对于即将报考我们专业的未来同学们,我有一些建议和祝福。首先,希望你们能够保持好奇心和求知欲,勇于探索未知的领域。学术研究需要严谨的态度和坚持不懈的努力,遇到困难时不要轻易放弃。其次,多参加学术交流和实践活动,拓宽视野,提升自己的综合能力。实验室的科研工作虽然辛苦,但其中的乐趣和成就感是无与伦比的。最后,祝福母校越来越好,培养出更多优秀的学子,祝福每一位师弟师妹在学术和生活中都能取得丰硕的成果,迎接更加美好的未来。

7. 谭向平【2014届资源环境生物学专业博士研究生,中国科学院华南植物园、华南国家植物园,副研究员;南岭生态系统与生物多样性研究院(韶关)副院长】

寄语:时光荏苒,岁月如梭。离开母校已有十年,每每回忆起在西农学习和生活的点点滴滴,总是充满了温馨和怀念。我于2007年考入生命学院攻读硕士学位,2010年进入资环学院攻读博士学位,师从和文祥教授。在课题组学习的七年时间里,是一段既充满挑战又满载收获的学术探索旅程,在和老师的亲切教诲与指导下,我学会了如何管理时间、与人沟通、应对压力,更是学到了恩师严谨求实的科学精神。犹记和各位同门在资环楼304实验室一起度过的日子,我们共同经历了无数个日夜完成酶动力学、热力学等实验,实验室的仪器见证了我们的努力与汗水。实验虽然枯燥,但我们总是把实验室生活编排的像“小品”一样充满快乐,每个同门都是不可或缺的“演员”,有时候实验结果不尽人意,我们互相鼓励,共同寻找解决方案,当有新的成果时,彼此分享那份喜悦和自豪,让实验室的每一个角落充满了我们的欢声笑语。恩师的教诲和关怀、同门间深厚的情谊以及学院诸多老师的关爱已成为我人生中最宝贵的财富,影响深远,将永远珍藏在我心中。岁月流转,情怀依旧。值此母校90年校庆,祝愿资环学院的发展日新月异,未来更加辉煌。

8. 李玉龙【2019届资源环境生物学专业博士研究生,陕西师范大学讲师】

寄语:这是一个天空蔚蓝,草木青翠的世界。这是一个洋溢着智慧、善良、分享和爱的世界。这是一个读书声和欢笑声一样动人的世界。每一刻,关怀都像温柔和暖的阳光,照耀着我们。每一刻,知识都像融物无声的细雨,滋润着我们。这样的感情一年又一年,从老师们的心里,传递到我们的心里。它让我们这些离开的孩子从未停止过感激。因为这是我们第一次看见世界有多么大的地方,这是我们第一次伸手触碰梦想的地方。这是我们第一次长出翅膀的地方,而在未来的日子里,我们要用它飞翔。谢谢母校赋予我的一切。在这个宁静的冬日,衷心祝您在今后的日子里一帆风顺,蒸蒸日上。也希望能成为您真正的骄傲。

9.沈锋【2012级环境科学专业博士研究生,西安锦华生态技术有限公司总经理】

寄语:农校学子应秉承西农校训“诚朴勇毅”的精神,要有“养土立命、甘于奉献”的情怀和担当。有目标、沉住气、踏实干!

首先要端正学习的态度,勤勉博学、坚韧谦和。课程学习、实践实习要学有所得,做调研、搞田间试验能接地气,善于向农民、农技师学经验,从生产一线发现问题,转化为切身体会。其次要善于总结经验,理论联系实际,勇于创新,勤于践行。不做表面文章,不做井底之蛙,多读书、多旅行,开拓视野。第三,保持身体和心理健康。学会用番茄工作法战胜拖延,不要做心态积极、行动懒散的“积极废人”;保持良好的作息饮食规律,用“自转换”(自我暗示、转移注意力、换位思考)适时调节心态。青年人既要忍耐得住眼前的苟且,还要憧憬得了美好的未来,修身、齐家、兴业、益天下。

10.王幼奇【2008级环境科学博士研究生,现在就职于宁夏大学生态环境学院,副院长,教授】

寄语:90载风雨兼程,造就精英无数;近百年奋发图强,赢得桃李满园。母校秉承“经国本、解民生、尚科学”的办学理念,恪守“诚朴勇毅”的校训,承远古农神后稷之志,行当代“教民稼穑”之为,为祖国培养了数万计的各类人才。回顾过去,我们无比自豪;展望未来,我们信心十足。我们相信,母校的90年华诞将成为承前启后、继往开来、开拓创新和再创辉煌的新起点。

热烈欢迎您选择西北农林科技大学,成为我们大家庭的一员。这是一所历史悠久而又充满活力的学府,为祖国培养了无数的杰出人才。在90年华诞的新起点上,相信母校将会为您提供更加优秀的教育资源和良好的发展平台,助您实现个人梦想,共同创造辉煌!让我们携手追逐知识的光芒,书写属于您的绚丽篇章!

11.曾现来【2002级环境工程专业硕士研究生,目前任教于清华大学,民盟清华大学副主委、清华大学智库中心副主任】

寄语:1998-2005年在西北农林科技大学完成了本科与硕士阶段的学习,见证了学校从合并到发展壮大再到世界知名大学的转变。本科毕业后,师从张增强教授攻读环境工程硕士学位,在科学研究理论与实践方面得到了很好的训练,这为我长期从事固体废物领域的研究及教学工作奠定了坚实的基础。时光飞逝,囿于工作生活的忙碌,很少回到母校,但一直感念母校的培育之恩,期待有机会能够回馈母校。

各位报考考生,欢迎您加入西北农林科技大学,成为这里的新主人。这里远离尘嚣,校园环境堪称世界一流,这里学科建设蒸蒸日上,人才辈出。只要心存梦想、树立远大志向,并坚持不懈持之以恒地去努力,一定能做出国际一流的成绩!

12.王腾【2016级环境工程专业博士研究生,目前任教于长治学院,环境生态工程专业副教授、科研部项目管理科科长】

寄语:2016-2020年在西北农林科技大学资源环境学院攻读环境工程专业博士研究生,师从孟昭福教授。四年求学生涯中,

西农不仅传授给我专业知识,也让我明白了科研工作的责任与担当,毕业后“诚朴勇毅”的校训始终激励着我在土壤污染修复领域开展科研及教学工作。我始终关注着西农的建设和发展,时刻希望能有机会为西农贡献绵薄之力。

各位报考考生,欢迎您加入西北农林科技大学,这里有一流地师资队伍,一流地科研平台,一流地校园环境,愿您在西农扬起理想风帆,逐梦世界。

13.周立颖【2019届农业资源利用专业硕士研究生,上海曲辰生物科技有限公司董事长】

寄语:回想在西农两年的专硕经历,觉得自己很幸运,首先我遇到了一位为人和善,严谨治学的好导师,给予了我学习和工作的诸多指导,获益良多。再者通过西农这个平台结识了很多良师益友,对后来的生活和工作产生了深远影响。在此,我想给学弟学妹们一点建议:专业上,要以农为本,夯实专业基础知识,注重理论与实践相结合,求真务实,努力学习,积极进取;生活上,要保持乐观态度,积极面对社会,孝顺父母,乐于助人,做一个有正能量的人;工作上,要尽职尽责,努力做好每一件事情,团结同事,注重积累,时刻关注行业动态并做好适合自己的职业规划,找准定位,力争在所处行业有所建树!

14.谢梁琛【2023届资源利用与植物保护专业硕士研究生 陕西省淳化县农业农村局四级主任科员】

寄语:转眼已毕业一年时间,但在校园里与老师同学们朝夕相处的情景仍每每浮现在眼前。首先我想感谢对我影响颇为深远的一位好导师,他在工作和生活中给予了我数不清的帮助,让我获益良多。其次我想给后来的学弟学妹们几点期望与祝福:在专业方面,我们应当注重跨学科、跨领域的融合与创新,结合多学科知识,探索领域中的新理论、新技术和新方法,通过创新驱动发展;在生活中,我们不仅要关注专业领域的发展动态和技术前沿,更要心系社会、服务人民,将所学所得转化为实际应用成果,为农民增产增收、农村环境治理、生态文明建设等方面提供有力支持。最后,祝愿你们始终保持对知识的渴望和对事业的热爱,勇于担当、敢于创新、不懈奋斗!

15.黄道芬【2019级环境工程专业硕士研究生,湖南大学博士研究生在读】

寄语:回首在资源环境学院的时光,实验室的灯光、教室的讨论声以及校园的绿意,都是我难以忘怀的记忆。在这段期间,导师郭学涛教授的耐心教导让我受益匪浅,他的严谨治学精神深深地影响了我。希望未来的学弟学妹们能够秉持严谨求实的态度,积极探索未知的科学领域。愿你们在这里度过一段充实而难忘的求学时光,成就美好的未来。

16.任静【2017级环境工程专业硕士研究生,中国三峡集团-长江生态环保集团江西区域公司经营管理部主办】

寄语:栉风沐雨九十载,春华秋实满庭芳,离别母校四余载,然其一草一木仍历历在目,正是这里,教会了我以诚实宽容之心待人,以坚韧不拔之心奋斗。衷心感谢资源环境学院,感谢敬爱的李荣华老师,老师勤勉务实、刻苦钻研的精神,无时无刻不在激励着我奋勇向前。展望未来,我将牢记“诚朴勇毅”校训,弘扬“西农精神”,在长江大保护的岗位上,不断成长、深深扎根,以青春之名,承担起新时代赋予西农青年的崇高使命。“希君生羽翼,一化北冥鱼。”亲爱的学弟学妹们,人生是一段精彩的旅程,充满了未知与挑战。愿你们以青春为笔,以汗水为墨,在西农这片沃土上,描绘出属于你们自己的辉煌篇章。